PRS Picks 2110

PRS journal 今月のPicks

さて今月も さっそく いってみましょう

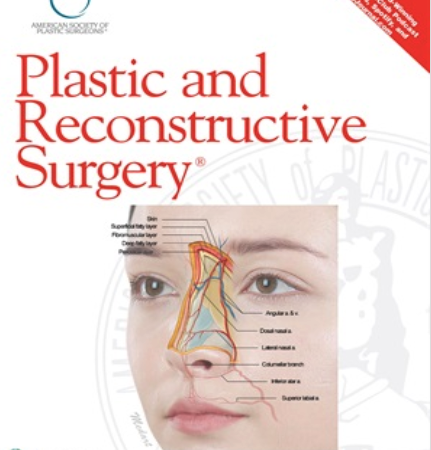

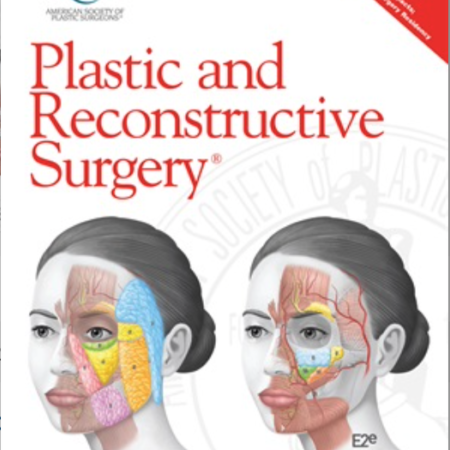

まずは トルコからrevision rhinoplasty について.

2991名のopen rhinoplasy 患者のうち,修正を受けた252名の患者の分析.

気になる再手術率は,324名とのことなので,10.8%になる.

このあたりは,ほぼ常識的なラインかと思う.(個人的にも安心したわ・・)

で,再手術の3大理由は,鼻先の回転不足(37.7%),columellaの垂れ下がり(30.2%),supratipの変形(28.6%)だったとのこと.

これは middle eastern の鼻だから,upturn rotaion が足りないということですな ふむふむ・・・

そんで,ロジスティック回帰分析をしてそれぞれの原因を探ってみると

1.Tip under rotationにおいては,strutは,tonguein-grooveに比べてそのリスクが5.3倍に増加した.また術前のtip projectionが不十分だと,このリスクがさらに2倍に増加した

2.Hanging columellaについては,40歳以上であると,リスクが6.8倍に増加し,さらに tongue-in-groove法の代わりにstrut graftingを使用することで,このリスクは5.9倍に増加した

3.Supratip deformityにおいては,tongue-in-groove法の代わりにstrut を使用すると,そのリスクが2.2倍になった

結論としては,安定した長期結果を得るためには,tongue-in-grooveがお勧めってことで

いや〜〜〜 正直,そうだよねぇ〜 そのとおりだよね! って感じで またまた裏付けが取れました.

ありがとうございます!

なかなか よい論文でした.

一読の価値ありです.

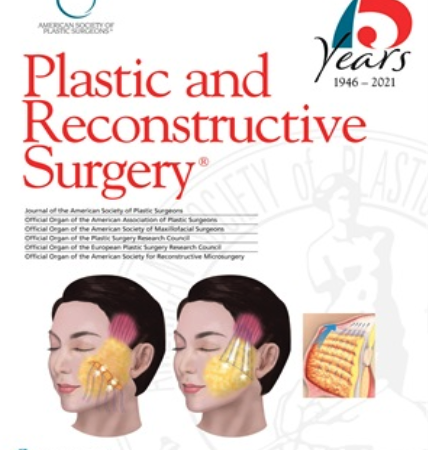

つづいては fat graftのテクニックについての CME.

ほぼほぼ 現在の常識を網羅した良質なCMEコンテンツでした.

ワタシの行っている Telfa もその一つとして記載されていて,思い起こせば 2004年のASPS @Piladelphiaで初めてColeman 先生のプレゼンを聞いて以来,いろいろと変遷があったなぁ〜としみじみ.

そのときは,NYの一開業医が何言ってんの〜〜 っていう雰囲気で,かなり眉唾もん扱いされてたので,よく憶えている.

かつてはざっくり採取して,そのまま移植とか,とにかく遠心でガンガン回して脂肪純化してたもの.(もちろん今も遠心法はよい方法ですが,回転数がかなり抑えられてます)

で,ひとつ 気になったのが

“lipotumescence”

えっ なにこれっ でしょ.

water-based fat harvesting techniques provide dilute fat with very little particulate matter. These characteristics are ideal for fat infiltration to the neck.

ということで,実際の動画で紹介されています.

こんなに薄くていいの? と思いますが,もはや脂肪を入れて生着させる という発想ではないんですね,時代は.

まだまだ 目が離せませんわ

最後は,形成外科医と特許についての提言.

他の診療科にくらべて 米国形成外科医の特許数が とても少ないことを受けて,これからどうしていったらいいのかを述べたもの.

具体的な方法については,あまり述べられていないのだけど,背景には医科の中における診療科としての立ち位置を かなり意識したものなんかな〜 と感じられるものでした.

たしかに今の美容外科でつかってる多くの治療機器,脱毛とかシミ取りレーザー,さまざまな糸,インプラントとか,イスラエル,韓国系がかなりの割合を占めてると思う.

こと医療において,安全志向の強い日本の土壌だと,企業もなかなかチャレンジしにくいから,仕方ないのかもしれないけど・・・

大学時代に,50μのhydroxiy-apatite 含有のヒアルロン酸の試作をあるメーカーとやってて,良い結果も出てたんだけど,結局最終的にはゴーサインが出ずお蔵入り.

その後,ほとんど同じコンセプトの製品,RadiesseがMERZ社からFDA認可下で発売され,う〜〜〜〜〜んと唸った思い出あり(笑)

日本だと とにかく この認可というのに,ほんとお金と時間がかかるから,二の足を踏むのも頷けるけど,海外で認可受けるのもそれなりにシンドイからなぁ〜 提携したら持ってかれそうになったという話も聞くし・・