PRS Picks 2108

PRS journal 今月のPicks

さあ 夏休みの今月も さっそく いってみましょう

まずは さまざまなソーシャルメディアの使い方についての提言.

いまやSNSを含むソーシャルメディアは、若い形成外科医にとって、コンテンツを共有し、自分をブランド化し、さらには一般の人々を教育し、自分の専門性を早期に確立するための機会を生み出す強力なツールとなっている.

もっぱら形成外科医というより 美容外科医のほとんどが SNSを含めたウェブメディアをどう使いこなすかに 腐心している.

SNSと距離を置くっていうのも ひとつの姿勢ではあるけど,じょうずに使った方が多くの人の利益に繋がることはまちがいない.ただ,その扱いは決して簡単ではないし,落とし穴も多い.

そんなSNSの運用について,学会がガイドラインを示してます.(日本の学会じゃ 考えられん・・)

The core principles of patient safety and privacy, authentic photography, plastic surgery education and advocacy, and professionalism inform these guidelines.

いっぽうで,落とし穴として注意することは,

Pitfalls include establishment of an online physician-patient relationship, engaging in debate by means of online reviews, providing medical entertainment, and engaging in non–plastic surgery politics.

このあたりの いわゆる「センス」っていうのは世界共通だと思う.とっても参考になります.

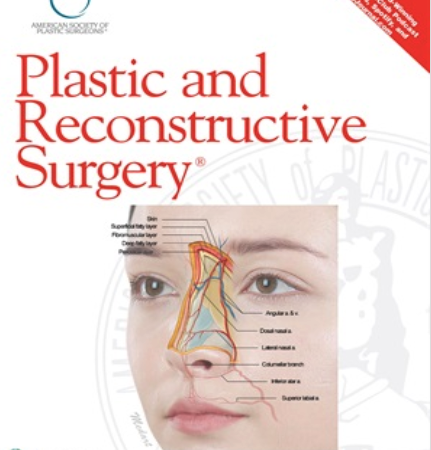

次は リッツの廣比先生! 単著で ホームプレート型オトガイ骨切りによる narrowing genioplasty.

正直なところ ちょっと価値がわかりにくいアプローチかな〜 って気がした.

ていうのも オトガイの両端がちょっとだけ下がったタイプだけをターゲットしていて,しかもオトガイ高を変えないように「あえて」Menton を下げつつ,その両側を削りにいくという なかなか凝ったアプローチなんですわ.

そのあたりの こだわり部分の解説に かなりページを割いてるところをみると,reviewer からも結構ツッコまれたのかも・・・

アタシは,もっとシンプルな方法を選択することが多い.

でも 最後のところで 韓国で主流の,いわゆるT字の骨切りによるnarrowing genioplasty に言及してるけど,ここは,まさに同感! こいつは良くないよ,ホント.

つづいては,医学教育には,テキストとアニメーションと,どっちが優れているのか っていうもの.

もう,検証しなくてもわかるでしょ,って気がしなくもないけど,そこはやはりサイエンスとしてしっかりとした裏付けが必要です.(どんな業種でも 同じだけどね)

サンプルに使ったのは,なんとfacial transplantation!

おっと またなんというか コアな・・・でこの題材について医学生への教育効果を比較してる.

結果はというと,案の定 アニメーション群のほうがパフォーマンススコア,満足度ともに高かったということに.

たしかに手術手順を文字に起こすのって,ほんとタイヘン..ていうか 無理ゲーでしょ.

料理のレシピだって,文字よりクラシルの1分動画のほうが ずっとわかりやすいし,速いし,情報量が多いもん.

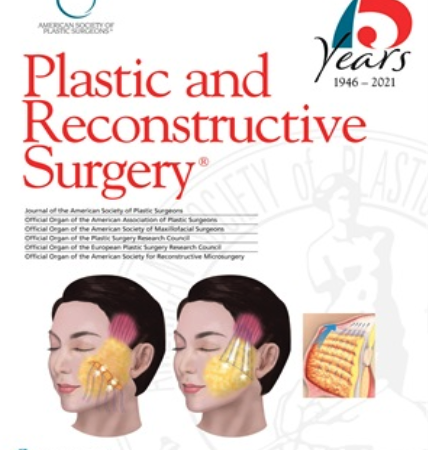

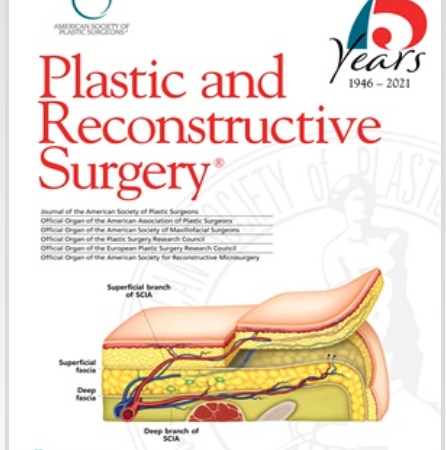

お次は 大将 Rohrichセンセーによる バッカルファットの取り扱いについてのコメント.

こいつは,地味だけど よい論文ですわ〜.さすが!

ざっくりまとめると

- buccal fat は3つのlobe からなる

- 10~20歳にかけて 約2倍の大きさになり,その後50歳まで減少傾向が続き なんと1/8 までになる!

- しかも中顔面のfat pad structure のサポートをしている可能性が高い

- このため過度の切除で いわゆるゴルゴ線を悪化させる

- buccal fat extension 部分のみを切除するようにすれば,over-resectionは回避できる

- あと基本的に左右でボリュームが異なるので,同等量を切除するというのはナンセンス

このところ buccal fat resection 後に ゲッソリほほが痩けちゃいました・・・っていう相談がパラパラあるので,気をつけましょうね.

最後は,ちょいとおもしろいヤツ.

Resident aesthetic clinicの経営分析について.

形成外科研修要件に美容外科教育の拡充が求められたことを受けて,いくつかのクリニックが研修カリキュラムを組み込みはじめている.で,その経済的実行性について検証したというもの.

おっと〜〜 いや なかなかオモロイやん!!

結論としては, 収益性も十分あり,経済的に成り立つことが証明されました.少なくとも,今回分析に使った特定の診療モデルであれば,こうした貴重なトレーニングツールを開始・維持するのにコストが障壁になることはないということです.

それにしても BBAやMHA など多様な人材を取り込んで問題を解決していく姿勢は,ほんと素晴らしい..

やるな・・・ASPS・・・